建筑防火是保障人民生命财产安全的重要措施之一,而在火灾发生时,快速、安全的疏散显得尤为重要。疏散距离是指人员从建筑内危险区域到达安全地带所需经历的空间距离,其直接关系到火灾中人员的生存几率和救援的有效性。因此,研究与掌握建筑防火中的疏散距离,不仅对建筑设计及消防安全措施有着重要意义,也为提高公众的安全意识提供了必要的依据。

一、疏散距离的基本概念

疏散距离通常分为两个主要类型:建筑内部疏散距离和建筑外部疏散距离。前者是指人员从建筑内的各个位置到达疏散出口或者安全区域的距离,后者则是从建筑外的疏散出口到达安全区域的距离。合理的疏散距离设计可以降低人员在火灾情况下的抵达安全地带所需的时间,从而提高生命安全保障的可能性。

二、影响疏散距离的主要因素

影响疏散距离的因素主要包括建筑的功能和用途、居住或使用人数、建筑的设计及布局、疏散通道的数量和宽度、以及火灾类型与强度等。在不同的建筑类型中,例如住宅、商场、学校、办公楼等,其疏散距离的要求和设计方案会有显著差异。此外,建筑防火设计规范通常会根据建筑的使用性质和人数密度,合理规定相应的疏散距离上限。

三、国家标准与规范

中国的建筑防火标准中,对疏散距离有明确规定。《建筑设计防火规范》提出了针对不同类型建筑的疏散距离要求。以高层建筑为例,居住建筑的净疏散距离一般不得超过30米,而商场以及公共场所的疏散距离则需严格控制在更短的范围内,例如不超过25米。在一些特殊区域,如地下停车场和电梯厅,疏散距离可再作限制,以确保人员可以在最短时间内逃生。

四、安全疏散的规范设计

为了有效应对火灾,建筑设计不仅需优化疏散距离,还需在疏散通道、安全出口等方面进行合理规划。例如,疏散通道的宽度应根据人员流量进行设计,确保在火灾发生时能够容纳所有人员快速通过。疏散指示标志的设置也至关重要,标志应清晰可见,并能够引导人员顺利到达安全区域。

另一个需要关注的方面是,建筑内部的可燃物存储以及阻碍疏散的障碍物应被有效管理。过多的家具、阻碍通行的障碍物都会增加疏散距离,延长逃生时间。因此,定期开展火灾演练和安全评估,可以在很大程度上提高人员的安全意识,确保任何情况下应对火灾时的疏散有效性。

五、疏散距离的动态管理

随着建筑的使用性质和人员流动的变化,疏散距离的管理应落实动态管理机制。在实际使用过程中,应定期重新评估疏散条件与安全措施,以便及时调整,确保符合安全标准。在一些商业建筑中,尤其是在特别高的人流密度日,疏散路线的设置需要根据人流量的实际情况不断优化。

总之,掌握建筑防火中的疏散距离是每位建筑设计师、消防管理人员及使用者应当具备的基本知识。合理设计和有效管理疏散距离,不仅能提高建筑的安全性,还能有效降低火灾期间人员的伤亡率。

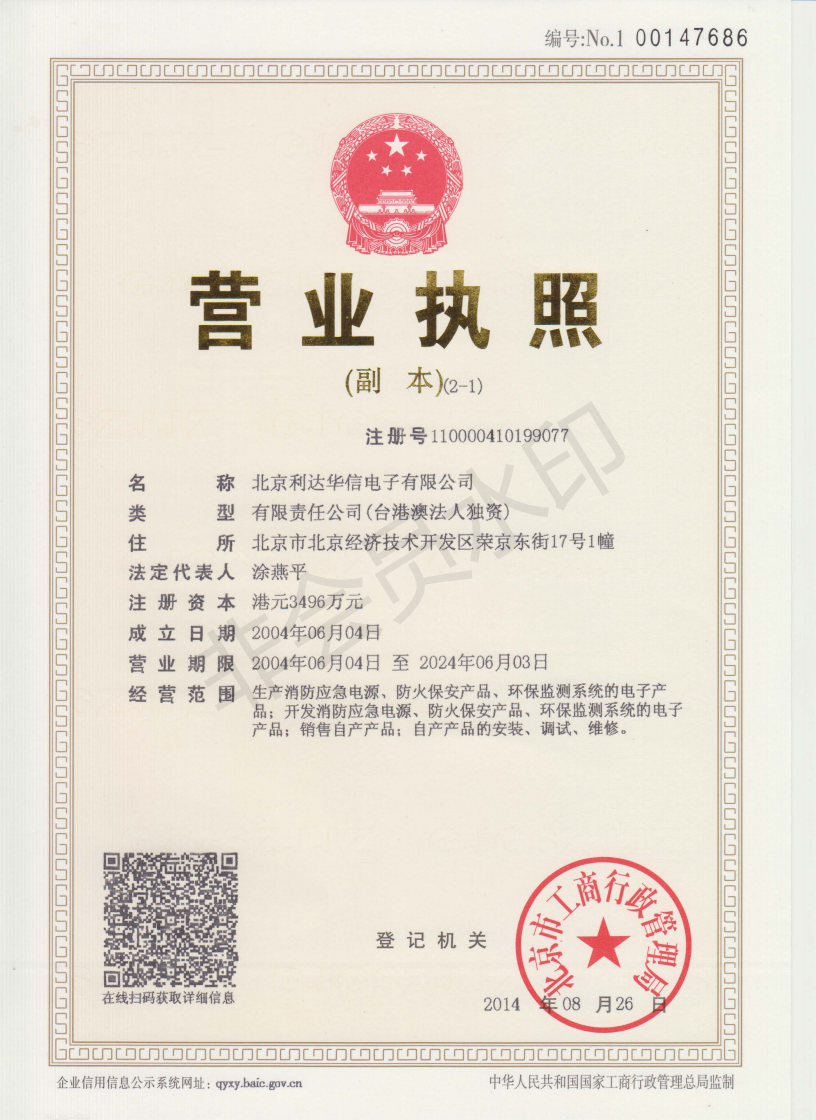

公司资质

公司资质 检测报告

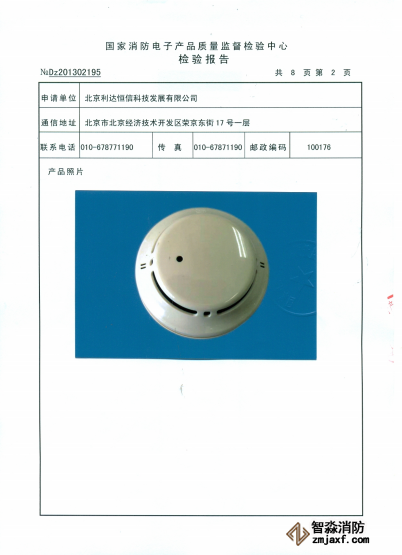

检测报告 检测报告

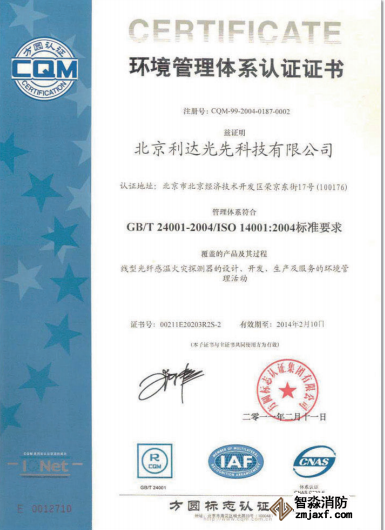

检测报告 环境管理体系证书

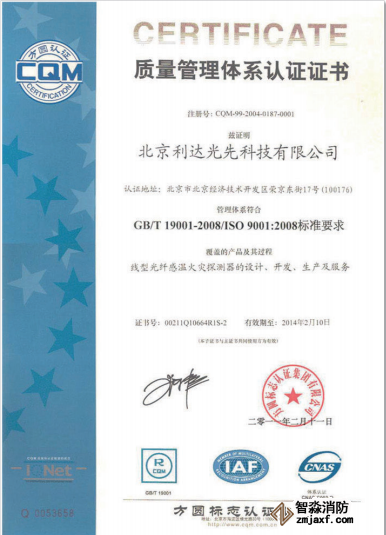

环境管理体系证书 质量管理体系证书

质量管理体系证书

苏公网安备32058102002152号

苏公网安备32058102002152号